Un acercamiento a la pobreza en Cuba

Los datos disponibles revelan un incremento preocupante de la pobreza y la inseguridad alimentaria. Según estimados, alrededor del 40-45% de los cubanos se encuentran en situación de pobreza.

La pobreza es un problema socioeconómico tan complicado, que en políticas públicas se le clasifica como “de estructura compleja”.[1] Eso quiere decir que no tiene límites ni definición única. Las soluciones posibles abarcan múltiples niveles de análisis y decisores, y el problema involucra actores de adentro y fuera del gobierno con objetivos y valores que pueden estar contrapuestos.[2]

Los discursos políticos, sin importar su color ideológico, se han centrado repetidamente en la pobreza y los pobres para manipular causas y consecuencias, que van desde lo conductual --“el pobre es pobre porque quiere”--. hasta lo sistémico: “solo una transformación revolucionaria podrá reducir la pobreza”.

Es importante definir y medir la pobreza, y recordar que en esas cifras están atrapados seres humanos con aspiraciones, habilidades, y vidas truncadas por la condición de pobres. Las estadísticas, aunque esenciales, son instrumentos que no pueden abstraerse de la complejidad moral y humana de algunos problemas.

En su expresión más básica, la pobreza es entendida como el acceso limitado a bienes y servicios que se consideran esenciales.[3] Los parámetros que se establezcan para medir la pobreza permiten calcular los fondos y recursos necesarios para diseñar, presupuestar, implementar y evaluar políticas públicas para reducirla.

La literatura especializada, los gobiernos y las instituciones internacionales se refieren fundamentalmente a dos tipos de medición de pobreza: absoluta y relativa.

La pobreza absoluta mide la satisfacción de necesidades físicas básicas con independencia del contexto social[4] y para medirla se establece el umbral o línea de pobreza: un ingreso mínimo indispensable para satisfacer necesidades esenciales en una sociedad específica.[5] Es por ello que se ha extendido el uso del costo aproximado de la canasta básica de bienes --.que varía entre distintos países-- como límite para medir la pobreza absoluta.[6]

El Banco Mundial, por ejemplo, utiliza métodos de medición absolutos para medir pobreza.[7] De acuerdo con este, el 8% de la población mundial, equivalente a casi 700 millones de personas, vive en condiciones de pobreza extrema, y el 44% --3.5 mil millones, o casi la mitad de la población mundial-- son considerados pobres.[8]

La pobreza relativa, por su parte, establece la satisfacción de esas necesidades, pero en términos comparados con lo que se asume es el estándar de una sociedad específica.[9] La pobreza también se puede medir usando una sola variable (por ejemplo, los ingresos personales o el consumo familiar) y se considera una medición unidimensional. Existen mediciones multidimensionales que incluyen, entre otros, el acceso a servicios como educación, salud, agua potable y electricidad.

La vulnerabilidad es un concepto adoptado inicialmente durante los años 70 para referirse a las poblaciones víctimas de desastres naturales. La evolución del concepto ha llevado a expandir su uso hacia un enfoque social que identificó la pobreza y la desigualdad como causas de la vulnerabilidad.[10] Sucintamente, cuando se refiere a vulnerabilidad se habla de riesgo futuro dadas las condiciones presentes. Es un término asociado a ausencia de oportunidades y limitado acceso a activos.[11]

La vulnerabilidad social puede abarcar grupos humanos amenazados por desastres, guerras, situación geográfica o especialmente vulnerables por su edad, género, color de la piel o cualquier otra característica que bajo determinadas circunstancias los ponga en situación de desventaja socioeconómica.

La Dra. Mayra Espina explica que la vulnerabilidad incluye pobreza, pero también otras dimensiones.[12] El estudio de la vulnerabilidad social es importante porque contribuye a realizar un diagnóstico a priori que podría prevenir el crecimiento de la pobreza.[13]

Cuba, qué concepto usar y por qué

Los autores cubanos han empleado términos diferentes para referirse a las personas de bajos ingresos en situación de inseguridad económica y financiera: pobreza,[14] población en riesgo[15] y población vulnerable (este último es más común en el discurso oficial).

Recientemente, en su controvertida intervención en la sesión plenaria de la Asamblea Nacional de Cuba, la exministra de Trabajo y Seguridad Social hizo referencia al acuerdo 10068/2025 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros sobre el “Perfeccionamiento de la política para la atención a personas de conducta deambulante”.[16]

Preocupa que, desde el nombre, la definición elude la responsabilidad sistémica del Estado y el Gobierno al considerar la indigencia un problema “conductual” y llamar a la participación ciudadana para la intervención de las autoridades donde se vea un indigente. Esto, que no es nuevo ni exclusivo de Cuba,[17] constituye una aproximación al tema de la pobreza desde una perspectiva de deshumanización de la persona pobre, y de distanciamiento del sistema de la responsabilidad con un problema que ha sido, es y será sistémico.

Pobreza en Cuba

La precarización del trabajo en Cuba en las últimas décadas ha tenido un impacto decisivo en los niveles de vida de los ciudadanos y el crecimiento de la pobreza.[18] Si se establece el costo de canasta básica como el límite de pobreza absoluta para Cuba, ¿qué proporción de cubanos estaría por debajo del umbral de pobreza? Se puede argumentar que Cuba ofrece servicios de salud y educación universales, pero eso lleva un análisis complejo de acceso a bienes y servicios de calidad.

Existe disparidad territorial también en el acceso a esos servicios universales, cuyo deterioro generalizado merece un análisis independiente. La inflación sostenida y políticas monetarias como el corralito bancario,[19] la dolarización de la economía y la inexistencia de un mercado oficial cambiario, han contribuido a la caída del salario real. Se puede asumir que un desplome del salario real de tal magnitud es acompañado por un incremento de la pobreza en términos absolutos y relativos.

En 2023 el Dr. Omar Everleny calculó el gasto en la canasta básica de alimentos en 13 561 CUP y el costo de la vida en alrededor de 32 000 CUP,[20] el mismo año en el que el salario medio en Cuba fue de 4 648 CUP.[21] Una vez establecido el umbral de pobreza, esta se estima a partir de encuestas sobre el consumo que se aplican a un número representativo de hogares.

La Dra. Mayra Espina, en una reciente entrevista con el podcast “La Sobremesa”, producido por La Joven Cuba, explicaba las limitaciones que enfrentan los académicos y no académicos que deseen estudiar o entender la pobreza en Cuba al no contar con datos sobre esa encuesta que, de continuarse aplicando, no se hace pública.

A pesar de esas limitaciones, y teniéndolas en cuenta, la Dra. Espina estima usando los datos calculados por el Dr. Everleny, que alrededor del 40-45% de los cubanos se encuentran en situación de pobreza.[22] Este número, similar a la proporción global de personas consideradas pobres por el Banco Mundial, muestra el deterioro de la efectividad de las políticas públicas para mantener las condiciones de vida en niveles adecuados.

Tabla 1. Costo de la canasta básica mensual para Cuba

Fuente: Tomado de Pérez Villanueva (2023), “El Costo de la Vida en Cuba”.

El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) evalúa la pobreza más allá de los ingresos, analizando carencias (privaciones) en salud, educación y condiciones de vida como nutrición, saneamiento y vivienda.

Cuba se ubica en el lugar 19 de 109 países incluidos en el reporte, con uno de los valores más bajos para el período 2015-2020. El reporte del 2024 de IPM incluye datos recopilados en Cuba en 2019, lo cual indica que los resultados de IPM para Cuba no están actualizados y que por consiguiente deben haber variado en el quinquenio 2020-2024.

El IPM de Cuba de 0.003 es uno de los más bajos de la región, y según este reporte, solo el 0.7% de la población se consideraba pobre, una proporción considerablemente inferior al promedio regional del 5.8%. El reporte concentra las privaciones en Cuba en los estándares de vida como la vivienda, el saneamiento y el acceso a electricidad. En comparación con países como Barbados, las carencias relacionadas con la salud son relativamente bajas y la educación contribuyó de forma significativa al IPM cubano.

El IPM para Cuba reportaba un nivel de pobreza en las zonas urbanas casi inexistente, y aunque en las zonas rurales era mayor, continuaba bajo en comparación con los promedios rurales regionales.[23]

En 2025 se impone un análisis matizado del comportamiento de las dimensiones que abarca el IPM para Cuba. Primero, no se trata solo de tener acceso a los servicios, sino de que ese acceso sea continuo y de calidad. No se trata solo del médico, sino del medicamento y el hospital con un mínimo de condiciones garantizadas.

Los servicios de agua potable, electricidad e infraestructura están en franco deterioro, la inseguridad alimentaria crece mientras la producción de alimentos decrece[24] y la economía se dolariza en un país donde la mayoría no recibe salarios en dólares.

El reporte del IPM de 2024, en el caso de Cuba, requiere no solo actualizar la información compilada en 2019, sino también profundizar en áreas sensibles como la provisión de bienes y servicios de calidad en la salud, educación y nutrición.

Evidencia de lo anterior es la inclusión de Cuba en el reporte de pobreza alimentaria infantil de la UNICEF para el año 2024. De acuerdo con el texto, la prevalencia total de pobreza alimentaria infantil en Cuba es del 42%, por encima de la media del 38% de la región de Latinoamérica y el Caribe.

Del 42% de niños en situación de pobreza alimentaria, el 9% se encuentra en situación de pobreza alimentaria severa. Aunque esa es una proporción que todavía se considera baja, lo alarmante que revela el análisis es que en Cuba la cifra se incrementó significativamente en solo una década (2012- 022).[25]

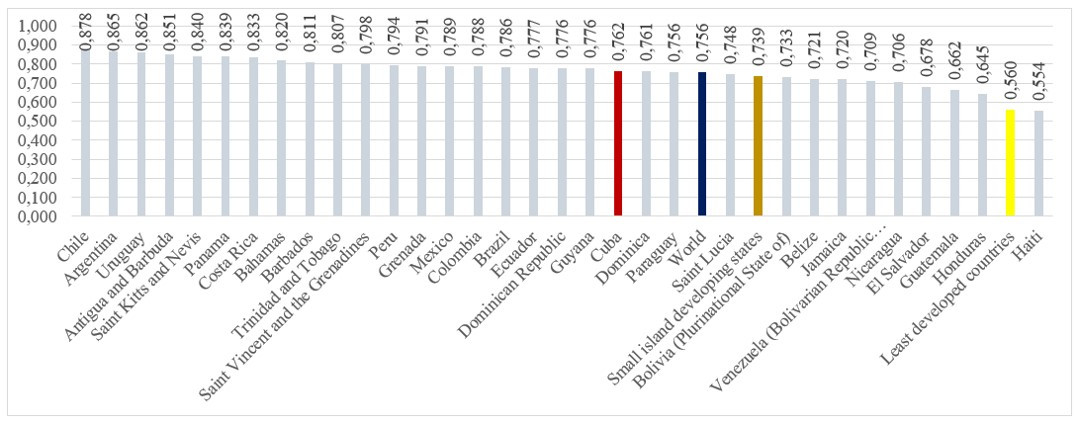

El análisis de la evolución reciente del Índice de Desarrollo Humano (IDH) también brinda una idea más adecuada del deterioro de las condiciones de vida en Cuba. El IDH es un índice multidimensional que contribuye a evaluar el éxito de las políticas sociales en términos de nivel educacional, y esperanza y calidad de vida. Cuba exhibió por años uno de los IDH más altos de la región. A partir de 1990, el IDH cubano experimentó declive y ligera recuperación durante los años 2000 hasta 2008, cuando experimentó caídas y estancamientos, con una ligera recuperación en 2022. Para ilustrar la caída del IDH en Cuba en perspectiva, la República Dominicana, que estuvo por debajo de Cuba históricamente, en 2022 tenía un IDH igual al de Cuba, y en 2023 ya la superaba. De 202l a 2023, Cuba cayó del puesto 91 al 97, superada por múltiples países de la región. De 2015 a 2023, Cuba cayó 16 puestos en el ranking del IDH.[26]

Gráfico 1. IDH en países de América Latina y el Caribe (2023)

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de United Nations Human Development Reports.

La pobreza viaja acompañada de su hermana, la desigualdad. Existen índices, como el GINI27 y el Palma28, que miden desigualdad a partir de comparar los ingresos entre estratos socioeconómicos demarcados. Desafortunadamente, no hay disponibilidad de cálculos recientes de desigualdad para Cuba, aunque hemos presenciado la creciente brecha social resultado de treinta años de crisis sistémica crónica.

Los datos disponibles muestran que el índice de GINI, que se estimaba era de 0.25 en los años 80, superaba el 0.4 en los 2010s sin mostrar mejorías significativas durante la década pasada.[29]

El estudio de las desigualdades en Cuba, además de los índices mencionados, debe también incluir más dimensiones, como las diferencias territoriales, de género, color de piel, nivel educacional, acceso a divisas --ya sea a través de remesas o trabajo--, número de hijos, edad, y muchos otros factores que influyen en la capacidad del individuo para acceder a una vida digna.

La oportunidad como fin, y no como medio, ha sido un principio preponderante en el modelo de política social cubana orientada hacia el igualitarismo. Garantizar el acceso a la educación, por ejemplo, no significa que todos estén en igualdad de condiciones para aprovechar la oportunidad. La Habana concentra casi todas las universidades del país, y muchas especialidades solo se estudian allí, lo cual ya pone a sus habitantes en situación de ventaja relativa en comparación con otras provincias.

La oportunidad como fin oculta desigualdades para aprovechar la oportunidad. Por ejemplo, el Economic Policy Institute condujo una investigación que demostró empíricamente que los niños académicamente exitosos provenientes de familias pobres tenían menos probabilidades de graduarse de la universidad que los niños de familias ricas con resultados académicos menos satisfactorios.[30]

Este ejemplo demuestra la necesidad de replantearnos políticas con enfoques más equitativos, centradas en la oportunidad como medio. Esta perspectiva parte del tratamiento a las diferencias en el acceso a una vida digna que resultan de condiciones socioeconómicas desiguales. Es una forma de nivelar la balanza social y económica, y un mecanismo de movilidad social que también contribuye a reducir la pobreza.

Conclusiones

El caso cubano requiere estudios comparados de pobreza y desigualdad para enfocar las políticas sociales. Los indicadores a utilizar no son perfectos. Cualquiera que se elija para informar el diseño de políticas públicas va a ser insuficiente. Sin embargo, conocer el umbral de pobreza para Cuba es fundamental, sobre todo en las condiciones económicas actuales, para comprender no solo el alcance y la dimensión del problema, sino también para evaluar los recursos necesarios para resolverlo o amainarlo.

La adición de otras dimensiones, por supuesto, contribuye con información esencial sobre acceso diferenciado a bienes y servicios, y la segmentación del acceso por grupos económicos, etarios, color de la piel, género, territorios, y muchos otros.

Los datos disponibles revelan un incremento de la pobreza y la inseguridad alimentaria en el país que son preocupantes. En un contexto en que un número creciente de cubanos se expone a riesgo o se encuentra en estado de pobreza extrema, el discurso oficial debe incorporar los términos pobreza y desigualdad en su narrativa y evitar eufemismos o frases que aluden a comportamiento, en lugar de referirse explícitamente a la naturaleza sistémica del problema.

El análisis de la pobreza, para su solución, debe acompañarse de una conceptualización clara, indicadores definidos, y políticas transparentes que permitan comprender de qué se habla cuando se refieren a personas pobres. Este es un elemento fundamental para la comunicación con los ciudadanos, y vital para el diseño y evaluación de las políticas públicas.

[1] Ill structured en inglés.

[2] William N. Dunn, Public policy analysis (Pearson, 2014), 74.

[3] Federico Stezano, “Enfoques, definiciones y estimaciones de pobreza y desigualdad en América Latina y el Caribe”, CEPAL-ONU, 2021.

[4] Stezano, “Enfoques, definiciones y estimaciones de pobreza y desigualdad en América Latina y el Caribe”.

[5] Javier Ruiz-Castillo, “Pobreza absoluta y relativa: El caso de México (1992-2004)”, El Trimestre Económico 76, n.o 301 (1) (2009): 67-99.

[6] José María Larrú Ramos, “Lo necesario, lo superfluo y la medición de la pobreza”, EMPIRIA. Revista de Metodología de Ciencias Sociales 53 (enero-abril de 2022): 183,

[7] El BM considera personas en pobreza absoluta a todos aquellos que viven con menos de 2.15USD por día, y considera pobres a aquellos que viven con menos de 6.15USD/día.

[8] World Bank Group, Pathways Out of the Polycrisis. Poverty, Prosperity, and Planet Report 2024 (2024), 49,

[9] Stezano, “Enfoques, definiciones y estimaciones de pobreza y desigualdad en América Latina y el Caribe”.

[10] María Valdés Gázquez, “Vulnerabilidad social, genealogía del concepto”, Gazeta de Antropología 37, n.o 1 (2021).

[11] Valdés Gázquez, “Vulnerabilidad social, genealogía del concepto”; Jonathan Hernández et al., “Construcción y análisis de un índice de vulnerabilidad social en la población joven”, Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales 16, n.o 1 (2018): 403-12.

[12] Mayra Espina, “Mayra Espina: Pobreza en Cuba”, 23 de julio de 2025, La Joven Cuba, 2990.

[13] Valdés Gázquez, “Vulnerabilidad social, genealogía del concepto”.

[14] Espina, “Mayra Espina”.

[15] Angela Ferriol Muruaga, La reforma económica en Cuba en los noventa [Economic Reform in Cuba in the 1990s], s. f.

[16] Comisiones permanentes de trabajo del Parlamento cubano examinarán temas de interés nacional, dirigido por Cubadebate, 2025, 00:59:30, 03:44:52.

[17] Por ejemplo, una orden ejecutiva del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmada el 24 de julio de 2025, establece en la Sección 1 una política similar de institucionalización de personas en situación de calle (homeless)

[18] Tamarys L Bahamonde, “La precariedad del trabajo en Cuba: un acercamiento”, Horizonte Cubano | Cuba Capacity Building Project, 10 de agosto de 2023,

[19] Acuñado en Argentina durante la crisis de los 2000, “corralito bancario” se refiere a la política monetaria que los bancos implementan limitando operaciones en efectivo a ciertas cantidades. Puede incluir retiros de fondos y algunos pagos.

[20] Omar Everleny Pérez Villanueva, “El costo de la vida en Cuba”, Horizonte Cubano | Cuba Capacity Building Project, 11 de febrero de 2023,

[22] Espina, “Mayra Espina”.

[23] Oxford Poverty and Human Development Innitiative y United Nations Development Program, Global Multidimensional Poverty Index 2024. Poverty Amid Conflict (2024).

[24] Manuel Marrero, “Primer ministro Manuel Marrero: Si bien se muestran resultados, no se ha avanzado lo necesario”, 19 de diciembre de 2024, 00:56:00; Omar Everleny Pérez-Villanueva, “Para encarrilar a la agricultura cubana”, Horizonte Cubano | Cuba Capacity Building Project, 26 de febrero de 2025,

[25] Harriet Torlesse et al., Child Food Poverty. Nutrition Depravation in Early Childhood. (UNICEF, 2024).

[26] Todos los datos son extraídos de: United Nations Development Programme

27El Índice de Gini es una medida estadística que cuantifica la desigualdad en la distribución de ingresos, riqueza u otros recursos dentro de una población, con valores entre 0 (igualdad perfecta) y 1 (desigualdad total). Se calcula a partir de la curva de Lorenz, un gráfico donde el eje horizontal muestra el porcentaje acumulado de la población (ordenada de menor a mayor ingreso) y el eje vertical el porcentaje acumulado del recurso; cuanto más se aleja la curva de la línea diagonal de igualdad perfecta, mayor es la desigualdad reflejada en el índice.

28 El índice de Palma es una medida de desigualdad que compara el ingreso total del 10 % más rico con el del 40 % más pobre de la población, calculándose como la razón entre ambos. Se centra en los extremos de la distribución al asumir que la participación de ingresos de la clase media suele ser estable, por lo que un valor alto refleja una gran concentración de riqueza en el sector más rico.

[29] Mayra Espina Prieto, “Reforma económica y política social de equidad en Cuba [Economic Reform and Social Policy for Equity in Cuba]”, en Cuba: Los correlatos socioculturales del cambio económico, ed. Mayra Espina Prieto y Dayma Echevarría León (Ciencias Sociales & Ruth Casa Editorial, 2015), 208; José Luis Rodríguez, “Los lineamientos para la Política Económica y Social y su evolución 2011-2016 [Guidelines for Economic and Social Policy and Their Evolution 2011-2016]”, Opinión, Cubadebate, 14 de abril de 2016.

[30] Joseph E. Stiglitz, The Price of Inequality. How Today’s Divided Society Endangers Our Future., 1st ed. (W.W. Norton & Company, 2013), 24.